スウェーデンの学校教育システム

.png)

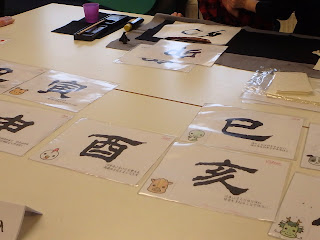

もう何年も放置しておいた旧ブログの記事を読み直し、保存するものは保存し、消去するものは消去し、情報が古いものも多いので、これからリライトして、少しずつ再投稿していこうと思います。旧ブログをやっと消去できました。読み返し、基本的なこと、スウェーデンの学校教育システムについて書かれていないと気付いたので、今日はスウェーデンの学校教育システムの概要を書きます。 すっきりとしたスウェーデンの学校教育システム スウェーデンの学校教育システムは、わかりやすく、すっきりとしています。大きく以下の5つにわけることができます。以下の図が、学校局が出している教育システムの図を私が訳したものになります。 就学前教育・幼児教育 義務教育と学童保育 高等教育 後期高等教育 成人教育 1.就学前教育・幼児教育 日本の幼稚園・保育園・こども園などに当たる就学前の教育機関として、「Förskola「フォースクーラ)」と呼ばれる「就学前学校」があります。スウェーデンは、幼保一元化を行っており、就学前の教育、幼児教育として、「教育と保育」、「Educare (エデュケアー)」を行っています。1歳から通うことができ、90%以上の子どもが通っています。民営、公立、共同体運営などに加えて、少人数の子どもを家庭で預かるというのもあります。 2.義務教育と学童保育 義務教育は、図の中央に5つの建物が並んでいるところになります。横に併設して学童保育があり、各学校に学童保育があります。義務教育の学校形態は4つあります。(就学前クラスは基礎学校に形態としては含まれます。)ホームスクールは認められていません。 就学前クラス:0学年と呼ばれる6歳児が通う6歳児教育を受けるクラス 基礎学校:日本の小中学校1年から9年 特別学校:聾・聾重複児が通う、手話とスウェーデン語で学ぶ学校 サーメ学校:先住民族サーメ族のサーメ語を学ぶことができる学校 基礎特別支援学校:日本の特別支援学校に当たる、知的障害がある生徒が通うことができる学校 義務教育は、就学前クラスの1年とその後の9年間で、合わせて10年です。これらのどの学校にも、12歳までの子どもを対象にした学童保育があります。スウェーデンでは、手話は一つの言語として1981年に認められています。特別支援学校への入学には、以下の4判定による知的障害の判定がないとは入...

.png)